7月1日,江西飞行学院文法学院“红星照我行”实践团在暑期“三下乡”社会实践活动中,深入探寻中央苏区第一架飞机“马克思号”及首个机场的历史印记,从中汲取航空精神力量,开启了一场别具意义的实践征程。

追溯航空起点,感悟精神传承

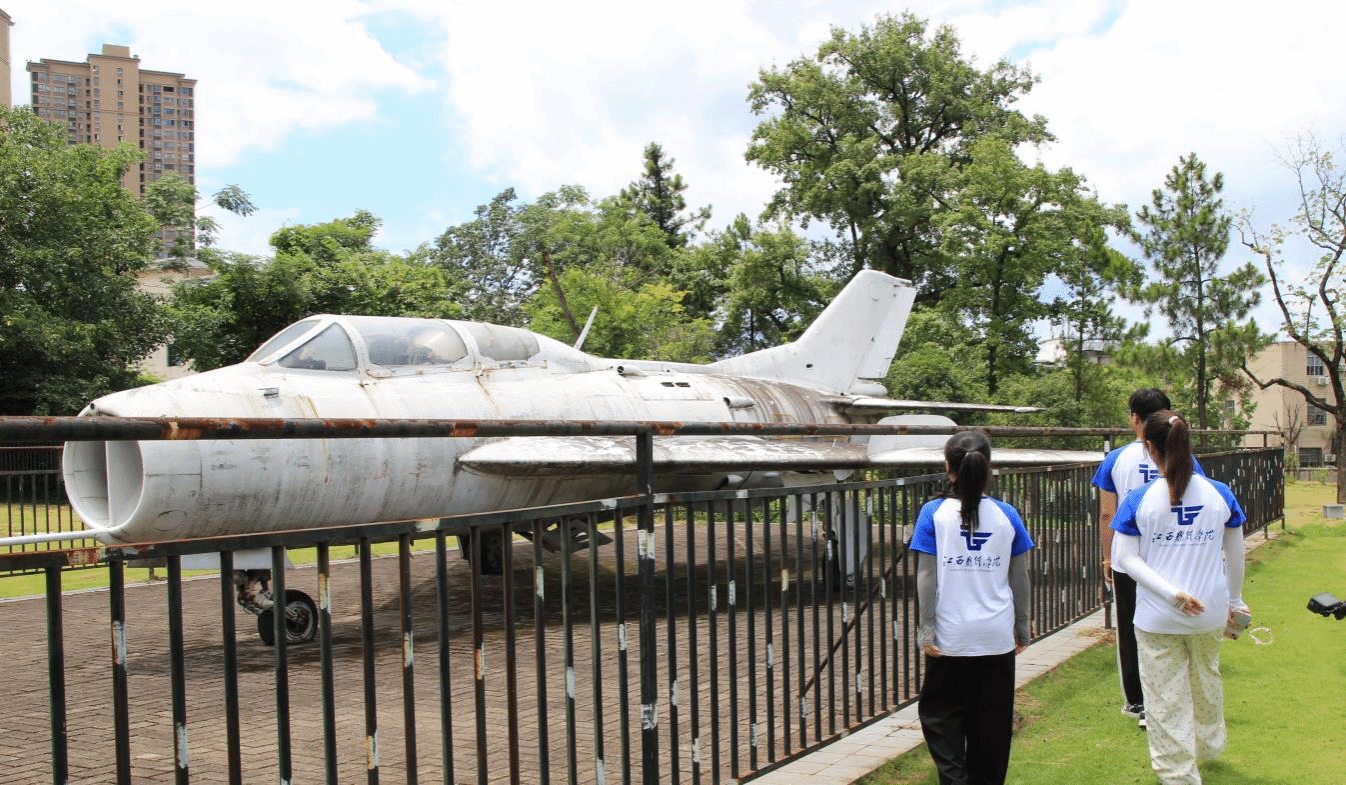

1932年,红军在漳州战役中缴获两架飞机,其中一架经修复后被命名为“马克思号”,成为中央苏区航空事业的起点。当年,苏区苏维埃政府曾动员3000多名军民在瑞金修建机场,书写了苏区航空工业的早期篇章。如今,实践团成员们参观的赣州瑞金机场,不仅是对这段历史的完美赓续,更承载着服务区域发展的重要使命。

抵达机场时,宏大的建设规模令同学们深受震撼。完善的现代化设施和敬业负责的航空人员,彰显着我国航空事业的蓬勃发展。通过讲解,同学们详细了解了机场从前期筹备、开工建设到即将投入运营的艰辛历程,深刻体会到重大基础设施项目对地方经济发展和交通改善的深远意义。

寻访革命旧址,重温峥嵘岁月

随后,实践团前往沙洲坝革命旧址群——这片曾作为中央革命根据地核心区域的热土。红井、中华苏维埃共和国中央执行委员会会址(毛主席旧居)、中央革命军事委员会旧址等多处全国重点文物保护单位错落分布。同学们聆听讲解员深情讲述革命先辈为民族解放事业浴血奋战、顽强拼搏的英勇事迹,仿佛穿越时空,回到了那段波澜壮阔的革命岁月。

在庄严肃穆的团中央旧址庭院内,一场神圣的新团员入团宣誓仪式隆重举行。新团员们整齐列队,身姿挺拔,面向鲜艳的团旗,以铿锵有力的誓言表达了对共青团组织的向往和为共产主义事业奋斗终身的坚定决心。激昂的誓词在革命旧址上空久久回荡。

践行青春担当,贡献青春力量

此次“三下乡”实践活动,文法学院学子们不仅从中央苏区的红色航空历史中汲取了宝贵的精神养分,更将航空报国精神融入实践。他们以实际行动践行新时代青年的责任与担当,在深入乡村、服务基层的过程中,深刻认识到个人成长与国家发展的同频共振。同学们纷纷表示,将立志传承红色基因,把青春奋斗融入时代洪流,为祖国航空事业发展和乡村振兴贡献自己的智慧与力量,在社会大课堂中受教育、长才干、作贡献,奋力书写无愧于新时代的青春篇章。

(文、图/周承晟 姜康文 一审/刘丰琴 二审/林芸 终审/曹国平)